मैं इन दिनों महराजगंज के पुराने बाज़ार की परतें खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। हाट, सराय, बनियों का जमाव, और वह शुरुआती कस्बाई हलचल — इन्हें समझने के लिये जीवित साक्षियों को खोजना पड़ता है। उनकी स्मृति ही असली दस्तावेज़ है। आखिर गजेटियर या कोई आर्काइव तो है नहीं खंगालने को!

इसी खोज में आज मैं पहुँचा बलदाऊ दुबे जी के पास।

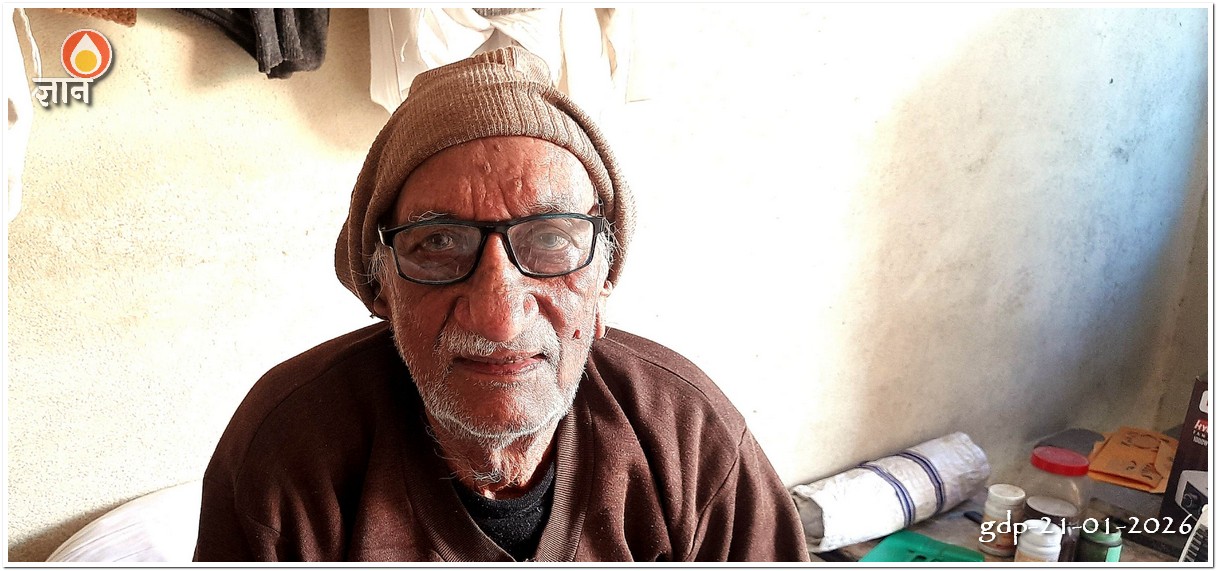

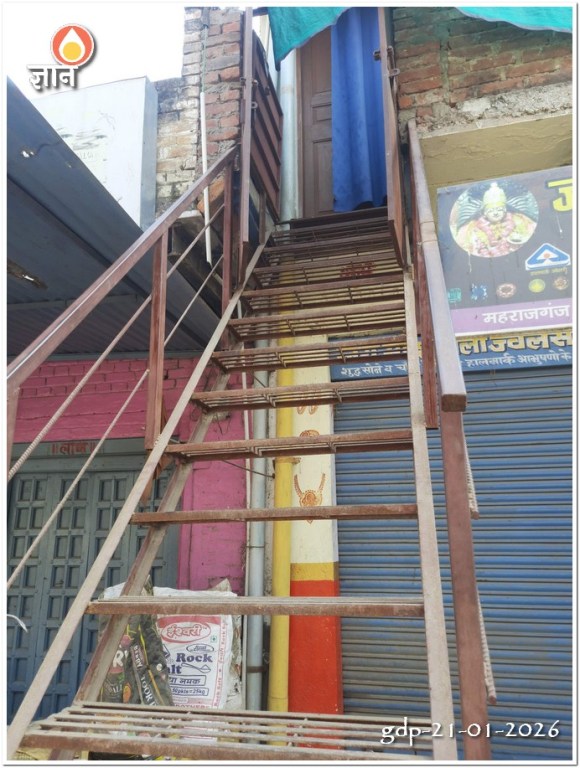

हाईवे की ओर से महराजगंज बाज़ार में घुसते ही दाईं ओर एक मैडीकल स्टोर है, और उसके साथ आधा दर्जन दुकानें। इन्हीं का मालिकाना हक़ बलदाऊ जी के परिवार के पास है। लोहे की संकरी सीढ़ी चढ़कर मैं ऊपर पहुँचा तो कोने के कमरे में बैठे बलदाऊ जी दिखे — तख्त पर, सफेद चादर, बगल में छोटा-सा हीटर, और गोद में रजाई। कमरे में सादगी थी, पर भीतर एक ठहराव और गरिमा भी थी। मुझे लगा जैसे किसी व्यक्ति से मिलने नहीं, एक पुराने ज़माने में प्रवेश कर रहा हूँ।

सन 1927 की पैदाइश।

मैंने सोचा था इतने वृद्ध व्यक्ति को तकिये के सहारे लेटा, खांसता हुआ पाऊँगा, पर सामने एक बेहद जीवंत, सीधे बैठकर बात करने वाले बुज़ुर्ग मिले। उनकी आँखों में उम्र का धुंधलापन नहीं, एक चमक थी। सुनने-बोलने में कोई कमी नहीं। बातचीत में शुरुआत थोड़ी संकोच भरी—पर पाँच मिनट में माहौल ऐसा हो गया जैसे बरसों से परिचित हों।

आज बस कुछ मोटी बातें ही जान पाया।

उनके पिता, पंडित रामकृपाल दुबे, चील्ह के कछारी इलाके में दो सौ बीघा जमीन वाले किसान-ज़मींदार थे। इतनी जमीन का मालिक अचानक महराजगंज में मिर्जापुर के राधेश्याम मालई से तीन बिस्वा क्यों खरीदने आया? तीन बिस्वा — दो सौ बीघे के सामने राई के दाने बराबर!

क्या उन्हें अंदाज़ था कि यह नुक्कड़ आगे चलकर कस्बे का सबसे तेज़ धड़कने वाला बिंदु बनेगा?

क्या यह फैसला वैसा ही था जैसा कोई धनी आदमी 1900 में मालाबार हिल्स पर दो कमरे खरीद ले?

यह कहानी अभी खुलनी बाकी है।

बलदाऊ दुबे मेरे श्वसुर जी को जानते थे। उनके बड़े भाई और मेरे ससुर जी एक ही पीढ़ी के रहे होंगे। अगर आज मेरे श्वसुर जी होते, तो वे मुझे महराजगंज की बहुत बातें बता पाते। अब वह ज़िम्मेदारी अकेले बलदाऊ जी के कंधों पर है। वही अब बचा हुआ जीवित अभिलेखागार हैं।

कमरे की सीमाओं ने उन्हें बाँधा जरूर है, पर उनके व्यक्तित्व को तोड़ा नहीं। उन्हीं सीमाओं के भीतर वे अब भी घर के मुखिया की तरह बैठे दिखते हैं। बातचीत के दौरान एक नौजवान अंदर आया — बलदाऊ जी ने उसे मेरा पैर छूने को कहा, फिर मुस्कुराकर बोले, “पनति है… नाती का लड़का।”

एक ही घर में चार पीढ़ियाँ।

और उनकी चोटी पर बैठा यह 98 साल का व्यक्ति।

मैंने उनसे कहा है कि मैं बार-बार आऊँगा, उनसे महराजगंज की कहानी सुनूँगा। उन्होंने हँसकर कहा कि “जब चाहे आ जाइए… मुझे और कुछ करना-धरना तो है नहीं।”

कल सुबह साढ़े आठ बजे फिर से मिलने का समय तय हुआ है।

सच कहूँ तो असली चिंता मिलने की नहीं —

चिंता यह है कि मैं उनसे कितनी गहराई, कितनी परतें, कितनी स्मृतियाँ निकाल पाऊँगा।

इतिहास किताबों में नहीं खुलता, मनुष्यों में खुलता है।

और मनुष्यों को पढ़ना एक अलग कौशल माँगता है।

ब्लॉग पर 2000 से ऊपर पोस्टों के बाद भी मुझे यह आत्मविश्वास नहीं कि मैं उनके भीतर का पूरा अभिलेखागार खोल सकूँगा।

पर कोशिश करनी पड़ेगी।

क्योंकि महराजगंज की असली कहानी अब इन्हीं जैसे अंतिम बचे हुए स्रोतों की स्मृति में है।

बलदाऊ दुबे — यह तो शुरुआत है।

देखते हैं महराजगंज अपनी अगली कौन-सी परत दिखाता है।

@@@@@@@