इतिहास बताता है कि चुप वर्ग सबसे पहले टूटता है, और सबसे देर से सुना जाता है।

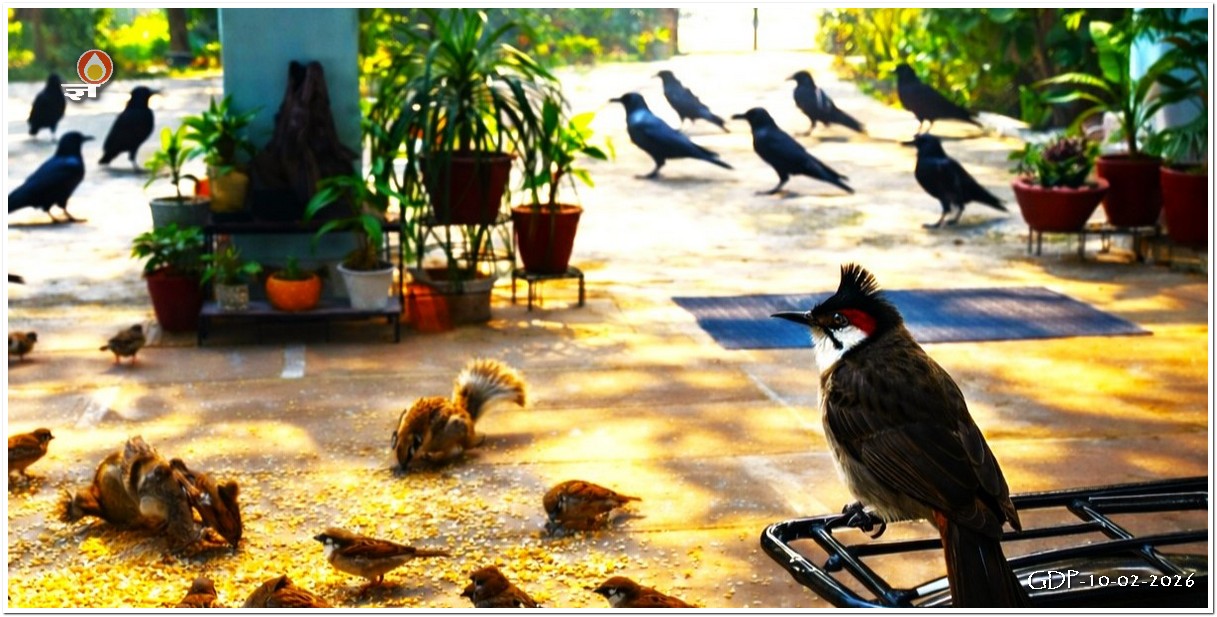

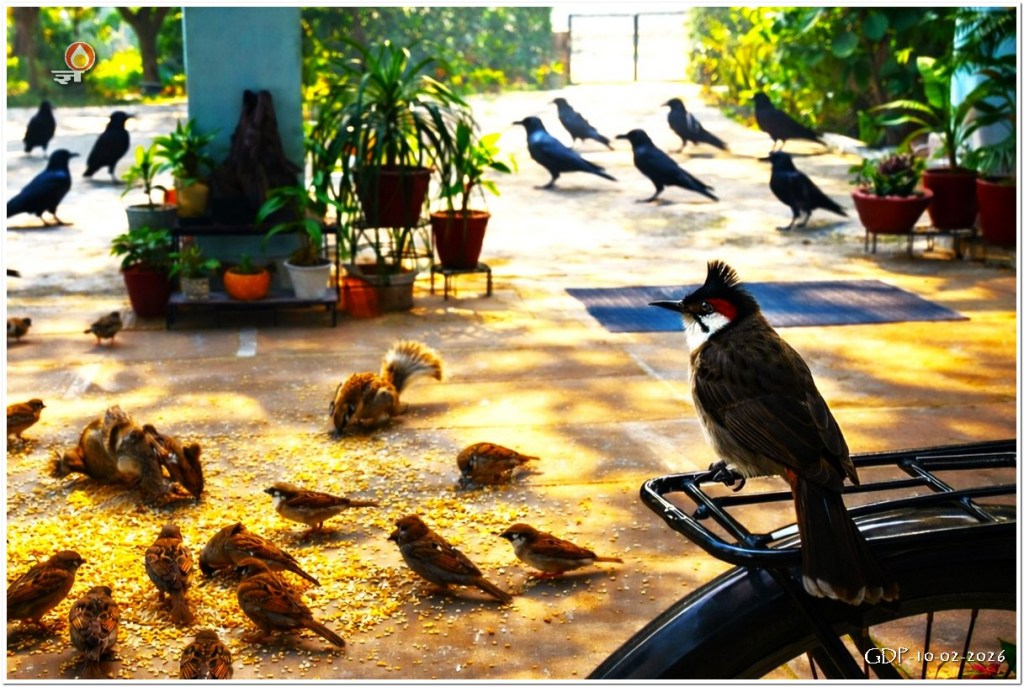

हमारे घर में, हर सुबह आँगन में बिखरे फीके नमकीन पर जो दृश्य बनता है, वह प्रकृति का खेल नहीं लगता, एक छोटा-सा समाज लगता है।

कौव्वे तेज़ी से आते हैं, तेज़ी से खाते हैं और ज़्यादा ले जाते हैं। उन्हें रोकने के लिये डंडा रखना पड़ता है, यानी शक्ति को शक्ति से संतुलित करना पड़ता है। चरखियाँ समूह में आती हैं, और समूह ही उनका अधिकार-पत्र होता है; वे किसी दाने को साझा करने की वस्तु नहीं मानतीं, उसे अपने लिये आरक्षित मान लेती हैं। यह सब स्वाभाविक लगता है, जब तक निगाह बुलबुल और रॉबिन पर नहीं जाती।

बुलबुल और रॉबिन मीठा गाती हैं, पर दाने के समय चुप रहती हैं। वे न तो भीड़ में घुस सकती हैं, न किसी को डराकर हटा सकती हैं। उनके लिये न गति हथियार है, न संख्या, न आक्रामकता। आप चाहकर भी उनकी सहायता नहीं कर पाते, क्योंकि जो दाना आप उनकी ओर फेंकते हैं, उस पर भी पहले वही क़ब्ज़ा कर लेते हैं जो पहले से ताक़तवर हैं। यह असमर्थता किसी एक व्यक्ति की नहीं, पूरी व्यवस्था की है।

यहीं से पक्षियों का दृश्य समाज में बदलने लगता है। भारत की सामाजिक संरचना में भी कुछ वर्ग ऐसे हैं जो न तो संघर्ष की भाषा जानते हैं, न भीड़ की राजनीति कर सकते हैं। वे अपनी दरिद्रता को नैतिक प्रश्न बना लेते हैं, अधिकार का नहीं। वे माँगने को अपमान मानते हैं, और लड़ने को अपनी प्रकृति के विरुद्ध। मेरे मत में यही वर्ग सबसे अधिक असुरक्षित होता है, क्योंकि वह किसी भी वितरण-प्रणाली के लिये अदृश्य रहता है।

गरीब बाभन की स्थिति कुछ ऐसी ही है। वह न परम्परागत शक्ति-संरचनाओं में बचा है, न नई प्रतिनिधित्व-आधारित राजनीति में समाया है। उसके पास न तो संख्या का बल है, न संगठन की आदत, न आक्रोश का वैध मंच। वह मान लेता है कि आरक्षण “उसके लिये बना ही नहीं”, और इसी मान्यता के साथ वह अपने को चर्चा से बाहर कर देता है। यह आत्म-बहिष्कार किसी नीति से कम क्रूर नहीं।

समस्या यह नहीं कि उसे कुछ मिलता नहीं; समस्या यह है कि उसके लिये “मिलना” कोई नैतिक रूप से स्वीकार्य स्थिति ही नहीं रह जाती। जैसे बुलबुल दाना माँग नहीं सकती, वैसे ही यह वर्ग अपने अभाव को मांगपत्र में बदल नहीं पाता। उसे लगता है कि अगर वह माँगेगा, तो उसकी सांस्कृतिक पूँजी भी गिर जायेगी। इस डर का समाज में कोई उपचार नहीं है, क्योंकि नीति भय नहीं देखती, केवल आँकड़े देखती है।

चरखियाँ दाना आरक्षित मानती हैं, क्योंकि उन्हें आरक्षण की भाषा आती है। कौव्वे डर पैदा करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि संसाधन डर से सुरक्षित होता है। मैना थोड़ी लड़ लेती है, क्योंकि वह मोल-भाव की राजनीति समझती है। गिलहरी सबके बीच निडर होकर खा लेती है, क्योंकि उसके पास अपने होने का सहज आत्मविश्वास है। बुलबुल और रॉबिन के पास इनमें से कुछ भी नहीं है—न डर, न दावा, न संघर्ष, न आरक्षण।

मेरे मत में आज का भारत इन्हीं बुलबुलों और रॉबिनों को समझने में असफल है। हम या तो आक्रामक वंचना को पहचानते हैं, या संगठित असंतोष को। जो वर्ग चुप है, जो नैतिक है, जो “लाइन में खड़ा” है—वह स्वतः मान लिया जाता है कि ठीक होगा। लेकिन इतिहास बताता है कि चुप वर्ग सबसे पहले टूटता है, और सबसे देर से सुना जाता है।

यह लेख किसी के पक्ष में नहीं, एक असुविधाजनक खाली जगह की ओर इशारा है। जैसे आँगन में बिखरे नमकीन के बीच कुछ पक्षी हमेशा भूखे रह जाते हैं, वैसे ही हर खुली अर्थव्यवस्था में कुछ वर्ग हमेशा बाहर रह जाते हैं। वे किसी के शत्रु नहीं होते, पर किसी के एजेंडा में भी नहीं होते। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी त्रासदी है।

आज का भारत भी उसी मोड़ पर खड़ा है, जहाँ नीति लड़ने वालों के लिये है, और नैतिकता देखने वालों के लिये। बुलबुल और रॉबिन फिर भी गाती हैं। सवाल यह नहीं कि उनका गीत सुना जायेगा या नहीं। सवाल यह है कि क्या उनके लिये कभी दाना भी बचेगा।

@@@@@@@